Équipe silencieuse en rétrospective : comment y remédier

Contrairement aux autres événements officiels de Scrum, la préparation de la rétrospective repose bien souvent exclusivement sur les épaules de notre cher·e Scrum Master. Alors, quand les choses ne vont pas dans la bonne direction, on peut se sentir bien seul·e...

Au fil des années, j’ai facilité quelques rétrospectives durant lesquelles les membres d’équipe ne savaient pas quoi dire ou partager pour initier les conversations. Bien qu’ils m’aient laissé un souvenir négatif, ces longs silences m’ont permis de tirer de nombreux apprentissages que je souhaite vous partager dans cet article.

Nous allons explorer comment instaurer une dynamique d’échange authentique quand vos rétrospectives semblent manquer de profondeur, afin que chaque membre de l’équipe trouve sa voix et que le temps passé ensemble crée une véritable valeur ajoutée.

Au sommaire :

Pourquoi les équipes restent silencieuses en rétrospective et comment y remédier

3 erreurs que j’ai commises par le passé (et comment les éviter)

Pourquoi mon équipe reste silencieuse en rétrospective ? Comment y remédier ?

Afin de bien comprendre un problème, il faut en identifier les causes profondes. Dans cette section, nous allons examiner les anti-patrons (antipatterns) les plus fréquents en rétrospective, en nous inspirant des travaux d’Aino Vonge Corry et de son excellent livre Retrospectives Antipatterns.

Manque de sécurité émotionnelle

L’ensemble des cadres agiles s’entendent pour dire que la confiance est l’une des pièces maîtresses des équipes performantes. Mais, plus largement, la sécurité psychologique est tout aussi essentielle.

Avez-vous l’impression de pouvoir être vous-même lorsque vous entrez dans la pièce ou rejoignez l’appel virtuel ? Sentez-vous que vous avez la place de vous exprimer sans être jugé·e par vos collègues ?

Dans le cas contraire, il est normal d’hésiter à partager votre avis ouvertement. Idem pour vos collègues. Quand bien même vous auriez le courage de le faire, la qualité du dialogue et des échanges qui suivraient serait fortement affectée par ce manque initial de sécurité psychologique. Il est donc crucial, en tant que facilitateur·rice, de contribuer, au même titre que les membres de l’équipe, à bâtir et entretenir cette sécurité émotionnelle au quotidien.

Ci-dessous, nous allons voir trois pistes pour rétablir un bon niveau de sécurité émotionnelle.

Pour commencer, instaurer un climat de respect mutuel, notamment grâce à la Directive Première, constitue une base solide :

« Indépendamment de ce que nous découvrons, nous comprenons et nous croyons sincèrement que chacun a fait du mieux qu’il ou elle a pu, selon ce qui était connu à ce moment, ses aptitudes et capacités, les ressources disponibles et le contexte du moment. »

- Norman L. Kerth, Project Retrospectives: A Handbook for Team Reviews

Ensuite, permettre aux membres de répondre anonymement à certaines questions peut aider à renforcer leur participation. En effet, il peut être intimidant de s’exprimer librement lorsque la dynamique n’est pas au beau fixe.

Enfin, normaliser l’erreur est une dynamique cruciale pour une équipe agile. C’est en faisant des erreurs qu’on apprend à progresser. En redoutant de se tromper, on risque de voir l’équipe ne prendre aucun risque.

Rien à discuter

Une autre problématique survient lorsque l’équipe n’identifie aucun nouveau sujet à aborder. Les membres estiment que la situation est satisfaisante et qu’il n’y a pas vraiment besoin de s’améliorer. On observe alors des équipes qui ne souhaitent pas sortir de leur zone de confort ou qui, malgré leur bonne volonté, ne savent pas comment continuer à progresser.

Dans Retrospectives Antipatterns, Aino Corry suggère alors une approche inverse à la rétroaction : se projeter dans le futur avec une futurespective.

Bien qu’on ne puisse pas toujours savoir de quoi demain sera fait, il est tout de même possible d’évoquer ensemble les souhaits et les craintes des membres pour l’avenir. Ainsi, ils pourront voir plus loin que le sprint passé et exprimer leur vision idéale pour la suite.

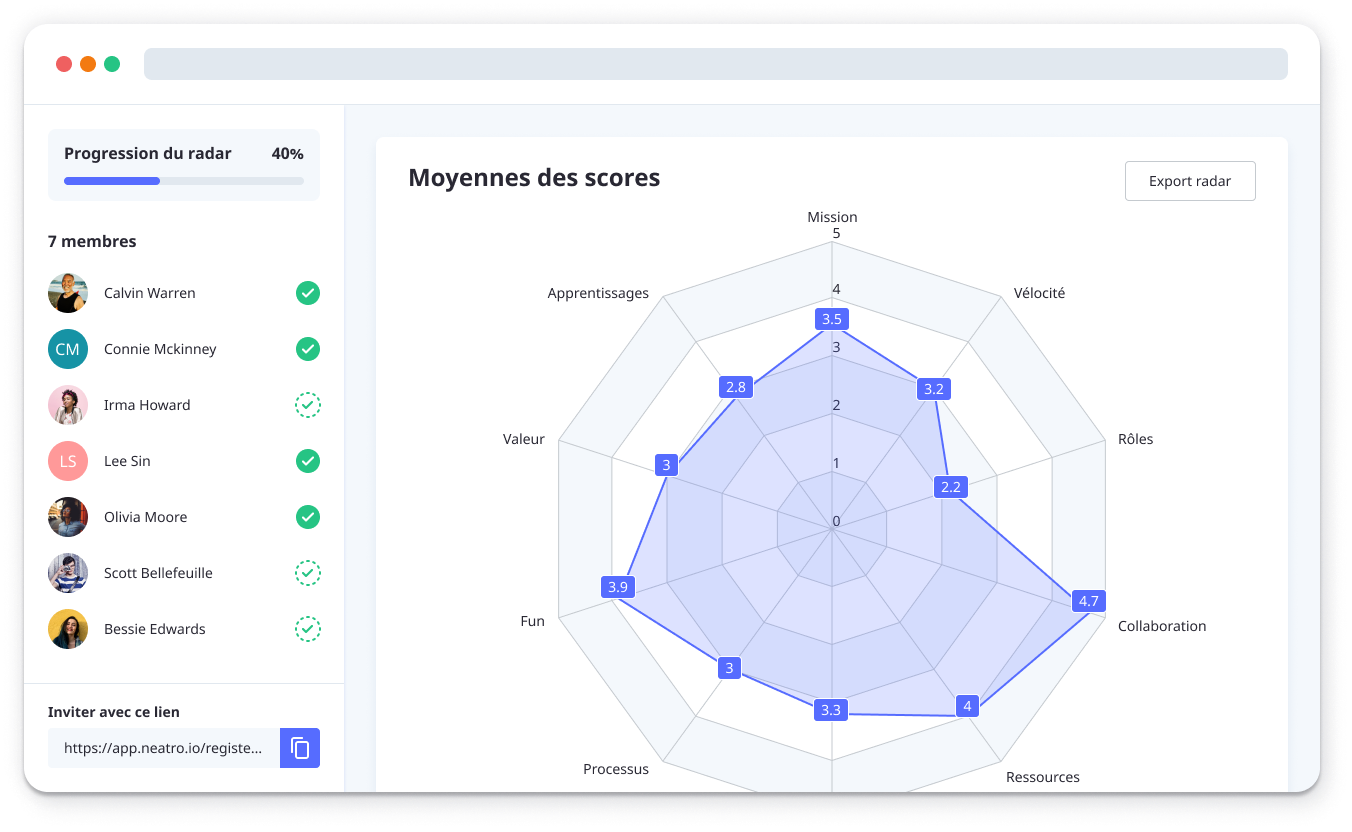

Il est également intéressant de réaliser un radar d’équipe, afin que les membres s’évaluent sur différents critères propres à leur réalité.

Cette approche permet d’obtenir à la fois des données quantitatives et qualitatives pour nourrir les conversations durant les rétrospectives. En conservant un historique dans le temps, le radar peut être utilisé ponctuellement pour mesurer les progrès et encourager l’amélioration continue.

Désengagement

Enfin, un autre anti-patron fréquent est celui de l’équipe qui arrive désengagée à la rencontre. Dans ce cas bien particulier, il faut commencer par identifier si les membres ne voient plus la valeur de la rétrospective elle-même (parce qu’ils estiment ne plus en tirer de bénéfices, ou si le problème est plus large). Par exemple : un désalignement avec les valeurs de l’entreprise, ses objectifs, sa direction, etc.

Dans les deux cas, l’équipe devrait utiliser la rétrospective pour exprimer ses frustrations et, idéalement, en tirer des conclusions ainsi qu’un plan d’action pour y remédier dans la mesure du possible.

Mais que faire lorsque les problèmes nommés n’aboutissent pas à un plan d’action concret ou réaliste ? L’équipe risque de se retrouver dans une impasse si elle tente de régler des problèmes hors de sa zone de contrôle... et de quitter la rétrospective frustrée.

Les cercles d’influence (ou Circles & Soup, comme décrit dans Retrospectives Antipatterns) est un atelier qui permet à l’équipe de classer les problèmes rencontrés selon sa capacité à les résoudre.

« Ce qui rend l’activité productive, c’est qu’elle donne à l’équipe une perspective réaliste des problèmes qu’elle souhaite résoudre et de l’étendue de son pouvoir pour les résoudre. »

- Aino Vonge Corry, Retrospectives Antipatterns

Elle pourra ainsi distinguer :

Sa zone de contrôle : éléments sur lesquels elle peut agir directement

Sa zone d’influence : éléments sur lesquels elle a un contrôle indirect

Sa zone d’inquiétude : éléments sur lesquels elle n’a aucun contrôle

D’expérience, j’ai souvent vu des équipes penser qu’elles n’avaient pas ou peu de contrôle sur certains éléments… pour finalement les résoudre. En tant que facilitateur·rice, il est important de les accompagner dans cette approche afin de réduire les frictions.

Source: positivepsychology- Circles of influence

Vous l’aurez compris, au travers des différents anti-patrons, il est crucial d’identifier la cause profonde des problèmes rencontrés en rétrospective, afin de fluidifier les échanges durant ces séances.

3 erreurs que j’ai commises par le passé

Au fil des années, j’ai pu me tromper à plusieurs reprises dans l’approche à adopter face aux anti-patrons mentionnés plus haut — soit par manque de connaissance, soit par une mauvaise orientation stratégique. C’est peut-être également votre cas. L’important est d’éviter que le même schéma ne se reproduise trop souvent.

Dans cette section, je vais donc vous partager mes plus grosses erreurs, afin que vous ne les reproduisiez pas à votre tour.

Forcer le fun

Alors que je venais tout juste de commencer à accompagner une nouvelle équipe, celle-ci ne voyait pas de valeur à continuer les rétrospectives. Mon premier réflexe fut de leur expliquer les bienfaits théoriques de cette rencontre. Lors de ma première rétrospective avec eux, j’ai pu obtenir quelques indices et amorces de discussion permettant d’avancer vers le sprint suivant. Mais à la rétrospective suivante, le problème est réapparu : l’équipe semblait encore bloquée.

Naïvement, je suis parti du principe qu’en introduisant plus de fun, les membres souhaiteraient participer et que mon activité brise-glace favoriserait les échanges. Bien que ces activités soient utiles pour démarrer sur une note positive, elles ne résolvent pas le problème de fond. Résultat : la rétrospective n’a duré que 20 minutes, dont plus de la moitié consacrée au brise-glace.

Les membres ont probablement eu le sentiment de ne pas être pleinement écoutés, ce qui nous a fait reculer.

Une meilleure approche aurait été de lancer, par exemple, une « rétrospective de la rétrospective » pour comprendre pourquoi ils estimaient perdre leur temps. J’aurais ainsi pu partir de faits plutôt que de suppositions.

Complexifier les discussions

Lorsque les échanges se font rares, on peut être tenté de s’agripper aux quelques post-its ou commentaires et de les creuser en profondeur. Parfois, c’est une bonne approche… mais pas toujours.

Je me souviens d’une équipe chargée de la relation client qui peinait à lancer des conversations en rétrospective. En tant que facilitateur, j’ai choisi de plonger tête baissée dans les rares éléments présents sur le tableau, pour en discuter dans le détail.

Le problème, c’est que je ne me suis jamais demandé pourquoi les échanges étaient si difficiles à obtenir, alors que l’équipe faisait face à de nombreux défis. Rapidement, j’ai constaté que les discussions n’aboutissaient à rien, et que l’équipe était déstabilisée et sans réponse lorsque je leur demandais de préciser.

J’ai donc décidé de reprendre la conversation à zéro en leur demandant simplement ce que les clients pensaient de leur travail et de la valeur qu’ils apportaient. Leurs visages se sont éclairés et nous avons eu une rétrospective productive et ouverte. La réalité : ils n’avaient aucune idée de ce que les utilisateurs pensaient ou faisaient au quotidien, et ne pouvaient donc pas en discuter pour s’améliorer. Quand la boucle de feedback est rompue (ou inexistante), il devient très difficile de progresser.

Baisser les bras

Face à une équipe silencieuse, la personne qui facilite la rétrospective peut se retrouver seule pour tenter de relancer la dynamique.

Je dois l’admettre : il m’est arrivé de baisser les bras et d’accepter que l’équipe ne souhaite pas vraiment être présente, que ce soit physiquement ou mentalement. Plutôt que de nommer l’éléphant dans la pièce, j’ai laissé les membres se déconnecter de la rencontre. Après tout, c’était leur capacité à livrer de la valeur dont on discutait, pas la mienne… non ?

Je pensais les provoquer en leur disant qu’ils pouvaient se déconnecter s’ils le souhaitaient, sans imaginer qu’ils le feraient. Grosse erreur ! Je me suis retrouvé seul au bout de quelques secondes...

Il y a TOUJOURS un chemin à emprunter, un levier à actionner, une question à poser pour lancer les conversations. Même avec une équipe très mature en agilité, on peut les orienter vers des exercices ou formats moins traditionnels pour rallumer la flamme.

Avec l’expérience, j’ai vu que beaucoup d’équipes apprécient sortir des sentiers battus. Cela leur permet de remettre en question leur jugement naissant sur les rétrospectives (et, plus largement, sur l’agilité).

Les opportunités d’amélioration sont infinies ! L’art de l’auto-organisation, les cadres agiles (Scrum, Kanban, SAFe…), les pratiques de développement (XP, DevOps), les valeurs et pratiques associées… tout peut être matière à discussion. Il y a un océan d’apprentissages possibles, alors allons plus loin qu’un simple « Comment a été le dernier sprint ? ». Vos équipes vous en remercieront tôt ou tard.

Une fois qu’on trouve la prochaine piste d’apprentissage, le cercle vertueux se remet en place.

Comment Neatro peut transformer le silence en conversations

Bien qu’il soit tentant de céder à la facilité, n’oubliez pas que le rôle de facilitateur·rice est de maximiser la valeur d’une rencontre, en particulier en rétrospective. Votre approche sera la clé du succès, alors tenez bon et rappelez-vous que derrière chaque erreur se cache une opportunité d’apprentissage.

En parlant de rétrospectives performantes ! Depuis plusieurs années, Neatro me facilite grandement la vie et me fait gagner du temps de préparation grâce à ses modèles prêts à l’emploi, que je n’ai plus qu’à sélectionner selon le contexte de l’équipe.

Si vous voulez en savoir plus, découvrez l’expérience de rétrospective Neatro. Lancez une démo de présentation ici.

Et si vous préférez passer à l’action tout de suite, commencez à utiliser Neatro gratuitement ici.